Власти не оставляют русский язык без внимания, и с каждым годом это внимание все пристальнее. В хитросплетениях союзных, бессоюзных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений соответствующих нормативных правовых актов разбирался «Профиль».

11 июля президент Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной языковой политики РФ» – документ стратегического планирования, направленный «на сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик РФ и других языков народов РФ, на продвижение русского языка в мире». Правовой базой языковой политики в нем названы Конституция, законодательство о государственном языке РФ и языках народов РФ, иные нормативно-правовые акты, а также общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ.

Напомним, статья 68 Основного закона с 1993 года объявляет русский на всей территории страны государственным, а с 2020-го – еще и «языком государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». Наряду с государственным языком РФ республикам дано право устанавливать свои государственные языки, которые употребляются в органах госвласти, местного самоуправления, госучреждениях.

В президентском указе государственной названа «общеупотребительная форма русского языка, соответствующая нормам современного русского литературного языка, зафиксированным в нормативных словарях, справочниках и грамматиках, и подлежащая обязательному использованию в определенных законодательством РФ сферах».

Сферы эти перечислены в принятом еще в 2005 году законе «О государственном языке РФ». В роли государственного русский выступает в деятельности органов власти всех уровней, организаций всех форм собственности, при проведении выборов и референдумов, в делопроизводстве, законодательстве, судопроизводстве. В этом качестве русский применяется при опубликовании международных договоров и разных нормативных актов, при оформлении документов, удостоверяющих личность, и аттестатов, а также «во взаимоотношениях» (в том числе в официальной переписке) органов власти и иных госорганов с россиянами и иностранцами.

Кроме того, «с особенностями» русский как государственный используется в образовании, в кинотеатрах, театрах, на концертах, в государственных и муниципальных информационных системах, в информации для потребителей товаров и услуг, в рекламе.

Перечень ситуаций, в которых русский выступает в такой особой роли, за последние годы неоднократно расширялся. В частности, при показе фильмов в кинозалах и при публичных исполнениях произведений литературы, искусства, народного творчества посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных мероприятий его предписали использовать в 2014 году. В сфере образования, в государственных и муниципальных информационных системах, при оформлении адресов отправителей и получателей писем, телеграмм и почтовых переводов в пределах страны – в 2023-м.

Нормативные словари, справочники и грамматики, которым должен соответствовать используемый в вышеназванных случаях русский язык, отбирает правительство по предложению специальной комиссии. Правительство же утверждает требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей. Постановление кабмина от 2023 года предписывает: языковые единицы в таких словарях должны характеризоваться «точностью, лаконичностью, доступностью и общепонятностью» и не включать в себя «узкоспециальную терминологию».

Нормативные словари издаются в электронном виде, а обновлять их следует не реже одного раза в пять лет. В 2024-м в законе «О государственном языке РФ» появилось понятие «национальный словарный фонд». Под ним понимается совокупность информации о языке, зафиксированная в нормативных словарях и в словарях, содержащих сведения о развитии норм литературного русского языка, а также интернет-технологий, обеспечивающих обработку подобной информации.

Никакого мата

В официальном общении вообще и при публичном исполнении произведений литературы, искусства или народного творчества нецензурная брань была запрещена в 2014 году. Фильмам, содержащим матерные слова, с того времени перестали выдавать прокатные удостоверения. А в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появилась статья 6.26, согласно которой организаторам подобных мероприятий за нарушение запрета грозят штрафы: 2–2,5 тыс. рублей – для граждан, 4–5 тыс. – для должностных лиц, 40–50 тыс. – для юридических лиц. Повторные нарушения такого рода в течение года приведут к увеличению максимального штрафа вдвое, а организациям или ИП в качестве альтернативного наказания может грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Роскомнадзор, как известно, считает нецензурными четыре хорошо многим знакомых слова, начинающихся на «х», «п», «е» и «б», а также производные от них слова и выражения. В области рекламы за соблюдением подобных запретов следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Меньше заимствований

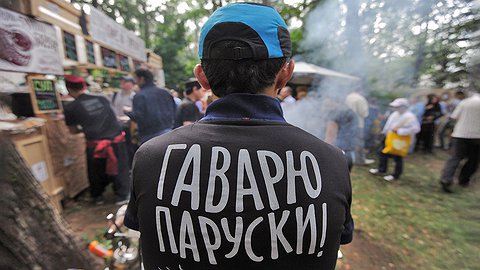

В 2023 году по предложению правительства, которое выполняло поручение президента, в законе «О государственном языке РФ» закрепили недопустимость использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке.

В ходе обсуждения инициативы глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская (сейчас – советник президента и глава Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ) объясняла, что законопроект «направлен на соблюдение чистоты нашего родного языка», и выражала надежду, что наконец «появятся словари, и мы сразу избавимся от всех этих оупенов, сейлов, фудкортов, кешбэков, дискаунтов, от этого лакейского суржика».

«Все-таки во всем нужна мера, потому что, если буквально будем пытаться убрать иностранные слова, Конституцию придется переписывать: депутат, президент, республика…», – заметил в ходе обсуждения Олег Смолин (КПРФ). «Мне вот не нравится слово «тренд», я говорю «тенденция», но это ведь тоже иностранное слово», – признался он.

Из указа президента об основах государственной языковой политики следует, что «необоснованное использование в сферах официального общения иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке, и иностранных слов, не вошедших в нормативные словари», остается проблемой весьма актуальной. Оно фигурирует в перечне рисков, угроз и проблем, вызванных в том числе «глобализационными процессами» и недостаточностью правового регулирования, наряду со «снижением в сферах официального общения уровня соответствия современной общественно-речевой практики утвержденным языковым нормам государственного языка РФ».

Административной ответственности за использование иностранных слов, имеющих в русском общеупотребимые аналоги, в России не введено.

Краткий словарь иностранных слов

Четыре нормативных словаря, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, в соответствии с распоряжением правительства от 30 апреля 2025 года опубликованы на сайте Института русского языка им. Н.Н. Виноградова РАН.

Один из них – словарь иностранных слов, разработанный в Институте лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург). Авторы честно признаются: словарь является кратким. В него не включены, в частности, слова иноязычного происхождения, заимствованные до XVIII века и прочно вошедшие в состав русского, названия животных и денежных единиц, названия операционных систем типа «Андроид», брендов типа «Макбук» и т.д. Нет в нем и сложных слов, у которых одна из частей не заимствованная; слов в написании латиницей (e-mail, casual, wi-fi); слов-кентавров вроде «VIP-мероприятие», «sms-сообщение».

«Наибольшее число иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги, употребляются в устной речи молодежи и в интернет-коммуникации, –предупреждают разработчики. – Такого рода новации тоже остались за пределами словаря». Зато в него включены наименования новых явлений и предметов, заимствованные недавно, но прочно вошедшие в систему русского литературного языка, такие как «брускетта», «вок», «модал» (ткань), «начос», «палаццо» (брюки), «траволатор», «тортилья», «фриланс» и многие другие.

Слово «президент» (латинского происхождения) в словаре, как и в российской Конституции, конечно же, присутствует. Ученые привели три современных его значения: «выборный глава государства (в большинстве стран с республиканской формой правления», «выборный глава некоторых республик РФ» и «глава организации, учреждения или какого-то мероприятия». Правда, принятый в 2021-м закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» запрещает использовать в наименовании высшего должностного лица субъекта РФ «слова и словосочетания, составляющие наименование должности главы государства – Президента РФ»; допустимы лишь «глава» или «губернатор» с дальнейшим указанием наименования региона.

Слова «кешбэк» (или «кэшбек») в словаре нет. Но «кэш» (англ. cache – букв. тайник, тайный запас) есть, а все приведенные примеры и производные слова вроде «кэш-память» или «кэширование» относятся исключительно к сфере ИT. Кстати, «тенденция», в отличие от «тренда», признана не имеющей общеупотребительных аналогов.

Лингвистическая экспертиза

С 1 января 2025 года закон «О государственном языке…» также предписывает федеральным органам власти «в пределах своей компетенции» обеспечивать «с привлечением специалистов, если это необходимо, и с использованием информационных технологий проведение лингвистической экспертизы и (или) редактирование текстов подготавливаемых проектов нормативных правовых актов». И контролировать соблюдение законодательства о государственном языке, в том числе организуя проведение независимой экспертизы. Но признаки унификации такого рода работы в масштабах страны пока не очень заметны.

Глава думского комитета по культуре Ольга Казакова (ЕР) напомнила «Профилю», что «при принятии законов обязательно проводится их лингвистическая экспертиза на предмет соответствия литературным нормам», которые определяются нормативными словарями. «В данный момент идет работа над их обновлением», – уточнила она.

Норма об обязательности лингвистической экспертизы давно закреплена в регламенте Госдумы, а контроль за исполнением этих требований находится в зоне ответственности Правового управления аппарата палаты, рассказывает политолог Павел Склянчук. В целом внедрение норм закона о государственном языке происходит постепенно и распространенной практикой, считает он, не является, просто «сами парламентарии начинают меньше профессионального жаргона использовать, свежих заимствований, заменяют их более простыми и привычными понятиями».

В Telegram-канале спикера Вячеслава Володина, к примеру, в последнее время не используется слово «дропперы», а в пакете законов о регулировании деятельности маркетплейсов такого рода площадки названы «цифровыми платформами» (слово «платформа» в нормативном словаре иностранных слов есть).

Как отсечь свое от чужого?

Следить за использованием иностранных слов в официальной сфере все-таки нужно, потому что «любое заимствованное понятие, иностранная калька без адаптации к семантике русского языка, особенно юридического языка, чреваты спорами и судебными разбирательствами», полагает Склянчук. Но абсолютизировать это требование все же не стоит. Одна из главных проблем наших законов и нормативных актов, заметил он в разговоре с «Профилем», – сложность изложения, и виной тому зачастую не обилие иностранных терминов, а громоздкие предложения, иногда из нескольких сотен слов и с множеством деепричастных оборотов.

Заместитель директора Института языкознания РАН по научной работе, старший научный сотрудник отдела теоретической лингвистики Игорь Исаев, в свою очередь, полагает, что бороться с иностранными заимствованиями в языке «невозможно и бесполезно», даже если потратить колоссальные государственные усилия на выработку специальных словарей и попытки отсечь свое от чужого. В русском языке есть слова заимствованные, которые уже не распознаются и не воспринимаются как таковые, например, «шуба» или «лошадь». А есть недавно заимствованные, но русифицированные – у этих слов уже появились склонения и производные от них глаголы и прилагательные. К последним можно отнести и «кринж» (есть прилагательное «кринжовый» и глагол «кринжевать»), и «компьютер» (попробуйте его заменить).

Но даже если взять за основу «менее мутный» критерий русифицированности, это тоже не сработает, объясняет «Профилю» Игорь Исаев, потому что эволюционно языки между собой взаимодействуют, «и главная проблема всех законов, направленных на защиту так называемой скрепной части языка, в том, что как чиновник вы никогда не сможете безусловно определить границы между своим и чужим».

Нужно наблюдать за языком, фиксировать его изменения, уверен лингвист, основная же задача властей – «забота о том, чтобы у учителей было время и желание преподавать родной язык и литературу. И не только русскую: у нас есть языки народов России, которые требуют такого же внимания, но чиновники почему-то боятся этой темы. Ее не надо бояться – с ней надо жить».