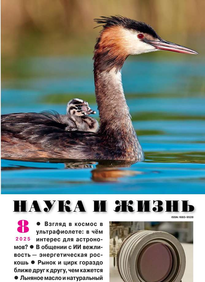

Вот и настал тот период в середине календарного года, когда бесчисленные притоки крупных рек, очистившись от древесного мусора и окончательно став на летний уровень, обнажили затопленные половодьями берега. Их воды, сбросив накопившийся придонный ил в главные артерии водных магистралей, стали прозрачными, а течение — стабильным и предсказуемым. Многие виды водоплавающих птиц как раз поспели к этому времени, чтобы вывести на воду птенцов.

В жёлто-зелёных водотоках речек теперь можно легко наблюдать и подводных обитателей. В заметно потеплевшей воде жизнь также бурно развивается, наполняя её объёмы разнообразными организмами. Конечно, главным звеном ихтиофауны является рыба. Как и в «сухопутном» мире, в водной стихии все те же законы: хищники нападают, а их жертвы убегают. Увидеть это своими глазами можно в солнечный день, забравшись на крутой возвышенный берег любой неширокой речки.

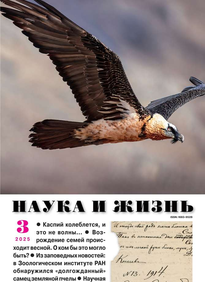

Иногда на привалах наблюдая за обитателями рек, обращаю внимание на то, что я тут не единственный натуралист. Подчас буквально передо мной, на склонившихся к воде ветвях ивы так же неподвижно сидит и наблюдает за рекой крайне интересный субъект. Его внешний облик настолько ярок и необычен для наших широт, что задаёшься вопросом: как здесь оказалась «тропическая» птичка?

Чтобы побольше узнать о жизни «речного попугайчика», я провёл несколько летних сезонов у одной подмосковной реки.

Какой рыбак не знает зимородка! Каждый видел хотя бы раз этого красавца в изумрудно-синем камзоле. Английское название Kingfisher (король-рыбак) предопределяет его основную деятельность. В отличие от других мастеров рыбалки, длинноногих рыбаков-водоходов (о них в статье «Великолепная рыбалка», см. «Наука и жизнь» № 11, 2021 г.), у зимородка ног почти не видно. Он не то что по воде, но и по суше ходить не может — его лапки рубинового цвета годятся лишь для сидения на присадах. Что же остаётся королю рыбалки из ловчего арсенала? Прежде всего длинный и сильный клюв-гарпун, а также обтекаемое тельце, создающее минимальное сопротивление при движении как в воздухе, так и в толще воды.

Вообще-то я не рыбак, по крайней мере, не заядлый. И зимородка я впервые даже не увидел — услышал, причём звук был очень похож на цырканье белой трясогузки. Но длиннохвостой и приседающей птички вблизи не оказалось, а вот другая, очень яркая, трижды пролетев мимо меня с коротким вибрирующим свистом, вдруг уселась прямо перед моими глазами на торчащую из воды веточку-шесток. И это был зимородок!

Покрутившись на шестке и как следует осмотрев меня, птица, скорее всего, приняла моё присутствие как естественную данность и повернулась ко мне своей восхитительной спиной.

Вспомнились рассказы рыбаков о том, что иногда зимородки усаживаются даже на стоящие удилища, ожидающие по-клёвки. Поэтому, поразмыслив, я пришёл к выводу: чтобы окончательно войти в доверие к летающему «рыбаку», надо самому стать рыбаком. Сказано — сделано, и в следующий раз я прибыл к знакомому берегу с нужной амуницией.

Сев на раскладной стульчик совершенно открыто, я с серьёзным видом стал играть роль увлечённого рыбака, имитируя забросы и прочую возню с оснасткой. Ни единым жестом или взглядом я не давал понять подлетавшему зимородку, что он меня интересует. Краем глаза следя за птичкой, я терпеливо выказывал абсолютное равнодушие к ней, хотя фотографу требуются для этого значительные усилия!

Вскоре тренинг по привыканию стал давать свои плоды. Даже мои кратко-временные отлучки от «рыбацкого поста» перестали пугать «коллегу» — он уже не улетал.

В те первые встречи с зимородком я застал такой момент, что улетать-то ему далеко было не ко времени. Наоборот, первые прилетевшие с зимовок самцы старались сразу занять подходящие места для обустройства гнёзд. Если прошлогодние норы, в которых гнездились пары зимородков, не были разрушены за зиму, то птицы занимали их в первую очередь. По всей видимости, мой «коллега по рыбалке» именно такую нору и оберегал.

Периодически вдоль течения реки стремительно пролетали другие зимородки — нарушители территории данно-го гнездового участка. Прямолинейный полёт этих птичек, похожих на самолётики-истребители, был настолько быстр, что угадать их появление можно было лишь по приближающимся пронзительным свистам и… по поведению моего «соседа-рыбака». В такой момент он преображался — из спокойного «ждуна» превращался в крайне агрессивного бойца. Вытянувшись вертикально, взъерошив плечевые перья, самец-хозяин направлял полураскрытый клюв в сторону пролетающего соперника. Когда кто-то из чужих садился неподалёку, хозяин наклонялся вперёд, вытягивал шею, приспускал крылья и ещё сильнее взъерошивал перья на плечах. Но такое устрашение не всегда действовало, и возбуждение претендентов становилось максимальным…

Вот один из них уже почти лёг на своей присаде и, издавая крики угрозы, поводит клювом из стороны в сторону… В течение нескольких минут противостояние претендентов на гнездовую нору накалилось, и в ход пошли позы с поднятыми крыльями и хвостом, а также демонстрация великолепного оперения спины…

Представление это предназначалось вовсе не для меня, но я был под большим впечатлением. А зимородки не обращали никакого внимания на человека и доводили поединок до самого что ни на есть эффектного конца. В какой-то момент чужак взлетал с присады и, порхая, словно бабочка, перед сидящим хозяином, старался ударить его «гарпуном» или ухватить за клюв. К исходу схватка всегда перерастала в погоню: самец-хозяин на бешеной скорости и с оглушительными звонкими криками преследовал нарушителя до полного изгнания с гнездовой территории. После чего возвращался на свой шесток и, победоносно бросив на меня исчерпывающий взгляд, продолжал караульную службу. Что мне оставалось делать после такого триумфа? Помалкивать и в свою очередь продолжать «ловить» рыбу.

...Чужаки, наверняка, неоднократно пытались отогнать моего «соседа-рыбака» от его гнездовой норки, но было очевидно: он вышел победителем. Когда я приехал в следующий раз, то увидел, что к герою-истребителю присоединилась самочка. Они всё время держались рядом, летая друг за другом над изгибами реки, поминутно присаживаясь на ветви деревьев и издавая совсем другие звуки, чем были в момент погони за нарушителем. Настала пора выбора гнездовой норы.

Обычно старую, прошлогоднюю нору, самоотверженно охраняемую самцом, самка быстро одобряла, несколько раз залетев внутрь и почистив её от мусора. Но в том случае, когда вход в гнездо размывало половодьем, надо было копать новую нору.

В этот сезон так и случилось: песчаный грунт сильно просел под давлением талой воды, схлопнув стенки входа в нору. Однако брачную пару это совсем не смущало — сидя рядом на «совете», зимородки принимали решение. Основные «доводы» приводил, конечно, самец: поминутно подлетая к песчаному обрыву, он на лету отщипывал кусочки грунта и возвращался к самке. Тем самым демонстрируя ей, что копать нору будет легко. Такому динамичному напору было трудно сопротивляться, и вскоре самка соглашалась. Теперь паре предстоял рутинный труд: за неделю-другую выкопать нору метровой глубины с сечением в форме вертикального овала.

…Дни пролетели быстро, и я чуть не опоздал к самому красочному периоду в жизни пары. Видимо, «вспомнив» о моих чисто «рыболовных» интересах на этом берегу, через некоторое время зимородки снова допустили меня на свою территорию. Их брачные ритуалы были уже в самом разгаре. Дер-жась в двух метрах от свежевыкопанной норы, трудолюбивые птицы продолжали её обустраивать. Вскоре самец стал отлетать выше по течению. Отлетев, он через несколько минут возвращался с добычей. В его длинном клюве непременно трепыхалась мелкая рыбёшка, размером чуть больше самого клюва. Ухватив малька поперёк хвоста, зимородок с силой лупил его о ветку присады — старался оглушить. Справившись с этим, самец разворачивал рыбку головой вперёд и подлетал к ожидавшей его самке на расстояние чуть меньше метра. Внимательно изучив подношение кавалера, самка каким-то невидимым знаком одобряла его, и тогда он, шагая боком по веточке, начинал к ней приближаться. Сантиметрах в 25—30 самец остановился и, низко пригнувшись, протянул рыбку своей партнёрше.

В какой-то момент мне показалось, что он как будто бы боится того, что подношение ей не понравится. Однако рыбка была крупная, блестящая и красивая, поэтому, выдержав «театральную» паузу, самка благодушно приняла угощение. Вытянувшись навстречу партнёру и ухватив рыбку за голову, она со смакованием подержала её в клюве, а затем проглотила. Что тут было с самцом! Отскочив от возлюбленной на три корпуса, он вытянулся на ветке, сильно прижал оперение к телу, приспустил крылья к лапкам, а голову поднял вертикально вверх. Он стал похож на ёлочную игрушку — свечу на прищепке. «Победа, она приняла угощение!» — молвила его поза. Наблюдая за сценкой, я с трудом удержался от аплодисментов.

Уже через минуту самец очнулся и, выйдя из позы удовлетворённости, взмыл вверх, устроившись где-то в гуще ветвей. После чего, дав своей партнёрше время насладиться подарком и затем заметив её приглашающую позу, самец стремительно вылетел из укрытия и овладел ею. Удерживая равновесие на её спине при помощи раскрытых крыльев и ухватившись клювом за перья головы, самец-зимородок демонстрировал танец любви несколько секунд.

Но случалось и по-другому. Если угощение изначально не подходило партнёрше, она давала знать об этом всем своим видом. То отсядет от самца на другую ветку, то перелетит на другую сторону реки, то никак не станет реагировать на подношение, даже если самец будет «уговаривать», покачивая рыбкой перед самым её клювом. Иногда самец проявлял находчивость и, перелетая к самой воде, прополаскивал рыбку, придавая ей «товарный» блестящий вид. Когда-то этот приём проходил, когда-то — нет. В последнем случае «обиженный» зимородок переворачивал рыбёшку головой к себе и сам с досадой съедал её. И снова улетал за новой добычей. «Вот какая привередливая!» — думал я про несговорчивую особь.

Бывало и так, что самцу не удавалось удовлетворить потребность самки в угощении, тогда он бросал на время это занятие, а она долгое время оставалась голодной. И уже самка начинала хитрить: занимала позу выпрашивания, как у птенцов, — дескать, покормите меня!

Вообще, у зимородков многое зависит от индивидуальных особенностей в поведении. Даже при фотографировании двух особей из одной пары я замечал, что самец и самка по-разному относятся ко мне. Она, как правило, терпела меня безоговорочно, а её партнёр — только когда я не делал резких движений. Однако если объектив фотокамеры, медленно поворачиваясь, останавливал свой чёрный стеклянный «взгляд» на нём, то он сразу срывался с места и улетал. Предполагаю, что трусишка был из прошлогоднего выводка и ещё не вполне уяснил себе степень своей ответственности. Ведь переместившись к другому гнезду, я встречал самца из другой пары с совершенно противоположным характером поведения. И это бывал уже настоящий хозяин двухкилометровой зоны вдоль русла реки — настойчивый, непреклонный и бесстрашный.

…Недели тянулись тёплыми летними днями, попеременно обдавая извилистый берег жарким зноем и обильными дождями. Порой уровень реки поднимался на метр-полтора, подмывая стенки песчаных обрывов, а шумное течение уносило вниз упавшие деревья и привычные для королей рыбалки присады-шестки. Но до норы зимородков воде не добраться — не случайно опытные родители устраивают свои гнёзда на недосягаемой высоте. Сменяя друг друга и не давая остыть кладке из пяти—семи яичек, они благополучно высидели их и дождались дня появления своего первенца. Ещё неделя — и вся компания малышей уже дружно попискивала в норе, слившись в один пуховый комок.

Нынче для родителей настало время проявить себя в качестве удачливых добытчиков. Теперь и самец, и самка интенсивно ловили рыбу, то и дело таская её в гнездо. В птенцовой камере размером с два кулака голодные птенцы получали корм, поочерёдно перемещаясь по кругу-конвейеру, подобно чемоданам на багажной ленте в аэропорту. Пока птенцы ещё маленькие, родители приносили им самую мелкую добычу — личинок и крошечных мальков. Если мелочь добыть не удавалось, зимородки съедали «крупняк» сами, а птенцов кормили частично переваренной и отрыгнутой пищей.

Сам процесс рыбалки зимородков впечатляет. Усевшись, как правило, на одну и ту же веточку-шесток в полуметре от уровня воды и рядом с берегом, крылатые «рыбаки» высматривают движение под собой. Как правило, это ожидание кратковременно, — возле берега всегда толкутся стайки рыбёшек, которые, переплывая на глубину, попадают под «гарпун» зимородка. Его нырок молниеносен, и только так удаётся опередить не менее шуструю добычу. Зимородок входит в воду клювом под небольшим углом, сложив и вытянув крылья назад, тем самым уменьшая сопротивление воды. Глубоко птица не ныряет, так как её оперение не имеет жировой смазки и быстро намокает. Поэтому зимородок, ухватив рыбёшку, старается как можно быстрее вынырнуть и вылететь из воды. Кстати говоря, молодые и слабые зимородки часто гибнут от намокания оперения: замешкавшись в воде и быстро потяжелев, они тонут.

В момент вылета из воды зимородок поднимает вверх целый фонтан разноцветных брызг, в отражении каждой из которых — яркая птичка-рыболов. Возникает иллюзия, что маленькая птичка с серебряной рыбкой в клюве внезапно появляется над водой в окружении изумрудов, рубинов и аметистов. Горящие золотом на просвете закатного солнца, раскрытые веером крылья довершают феерическую картинку.

Зимородки кормят своих птенцов в течение всего дня с небольшими перерывами и разной частотой. Обычно раз в пятнадцать минут, но бывает и чаще. После каждого залёта в нору птицы купаются в реке, очищая перья от песка. Шлёпнувшись о воду, совсем как оляпки (см. статью «Ныряющий „воробей”» — «Наука и жизнь» № 1, 2025 г.), зимородки усаживаются на шестки и тщательно чистятся.

Один раз я наблюдал интересную сценку, когда изумрудные птицы-рыбаки использовали шлепки о воду не только для очистки. В особенно знойные полуденные часы наступает небольшой перерыв в кормлении птенцов. Но это не от того, что у зимородков «сиеста». Вся речная рыба старается уходить в прохладную глубину или прятаться в тени нависающих прибрежных растений и водорослей. Чтобы расшевелить добычу, хитрые летучие «рыбаки» шлёпаются о воду в тенистых местах, выпугивая мелочь на свет и мгновенно «гарпунят» её.

Внешне родители-зимородки похожи друг на друга и трудно отличимы на расстоянии. Однако при ближайшем рассмотрении замечаешь две отличительные черты — в оттенке оперения и клюве. Если цвет зависит от освещения, то по клюву можно точно определить половую принадлежность птицы. У самца клюв полностью чёрный, а у самки чёрная только верхняя его часть, нижняя же красновато-морковного цвета. И чем больше там у неё красного, тем она старше. Оперение зимородков начинает играть оттенками только при рассеянном предрассветном освещении. У самца крылья и спина сине-

голубого, холодного оттенка, а самка обладает синим одеянием с тёплым, изумрудным отливом.

На исходе третьей недели интенсивной рыбалки рыбки становятся внушительными — до 12 см длиной. И вскоре темп кормления снижается, несмотря на непрекращающийся писк подросших птенцов (их размеры и внешний вид уже почти такие же, как у взрослых). Даже мне, сидящему на приличном от норы расстоянии, слышны голодные призывы. Родители же, оценивая эту ситуацию, перестают залетать в нору, а садятся в прямой видимости от её летка и подают условные сигналы своим птенцам. В клюве при этом у них всегда поблёскивает свежепойманная рыбка. Выманивание потомства из гнёзд на пищу — обычный приём у многих птиц, птенцы которых вылупились и росли в тёмных норах.

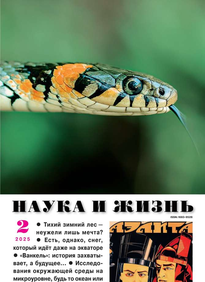

Ничего не поделаешь, но даже при наличии постоянного источника питания в реках жизнь зимородков и их потомства не всегда безоблачна. Громкий и постоянный писк оравы птенцов, а также призывы их родителей поскорее выбираться из нор привлекают армии хищников. Среди самых грозных — несколько видов семей-ства куньих. На первое место я бы поставил ласку — универсального хищника, в силу малости своего размера способного разорять абсолютно любые норы, гнёзда и укрытия. Наряду с лаской активно разбойничают и более крупные её сородичи: хорьки, норки, куницы, горностаи, выдры и енотовидные собаки. Конечно, и вездесущие лисы тут как тут. Но всем им, в отличие от ласки, приходится разрывать норы пошире, чтобы пролезть к кладкам или птенцам. И наконец, есть ещё одна группа животных, постоянно занимающихся разбойным хищничеством, за что, по моему мнению, их и называют гадами. Змеи! Им, как и ласкам, легкодоступны норы многих зверей и птиц. Зимородков, в том числе.

Долго наблюдая за жизнью зимородков в их угодьях, мне хотелось, конечно, до-

ждаться финала — вылета птенцов, чему не суждено было случиться. Однажды ночью здесь разыгралась трагедия, прервавшая хрупкие жизни нескольких существ, способных превратиться в великолепных изумрудных «истребителей».

С тяжёлым сердцем покидая ставшее уже привычным место наблюдения, я размышлял об этой длинной истории. А через неделю, проезжая неподалёку, решил заглянуть на берег знакомого мне изгиба реки. И что вы думаете? На том же шестке, как ни в чём не бывало, «коллега-рыбак» кормил свою возлюбленную рыбкой и наслаждался этим в позе ёлочной игрушки-свечи!

«До конца лета ещё есть время, успеют!», — обнадёжил я себя. Ведь, если не случится природного катаклизма, шансы этой пары зимородков вывести в свет новое потомство существуют. Но это будет другая история. Улыбнётся ли им счастье, узнаю ближе к осени.