Для комфортного бытия всем живым организмам, от микроба до слона, нужно отслеживать происходящие вокруг изменения, иначе как на них вовремя реагировать? А потому важно научиться ощущать окружающее пространство. Для этого им даны специальные клеточные элементы или целые органы чувств, по сути своей — датчики определённых сигналов. Первым возникло умение распознавать... Однако не будем забегать вперёд.

В каком порядке расположить пять вполне обыденных чувств, которые дают живому существу представление об окружающем его мире? У каждого животного свои приоритеты: для одних первично зрение, для других важнее слух, а кто-то вообще обходится без глаз или ушей. Однако способность распознавать химические сигналы возникла первой — она есть даже у бактерий и простейших. У высокоразвитых животных эта способность представлена чувством обоняния и вкуса, из коих обоняние, с точки зрения эволюции, — более древнее.

Многоклеточные организмы распознают химические вещества с помощью обонятельных нервных клеток. Одним своим концом такая клетка сообщается с внешней средой. В её поверхность, обращённую вовне, вмонтирован специальный рецепторный белок, который способен связываться со строго определённым типом веществ. «Осевшая» на рецептор инородная молекула запускает механизм, вызывающий в нервной системе возбуждение.

Многоклеточные организмы распознают химические вещества с помощью обонятельных нервных клеток. Одним своим концом Чем больше разных обонятельных рецепторов (то есть рецепторных белков), тем больше разнообразных веществ может распознать организм. У млекопитающих с острым нюхом их количество приближается к тысяче, тогда как общее количество обонятельных клеток может исчисляться сотнями миллионов. Их чуткие носы ощущают нужный запах, исходящий даже из-под земли. Так, собаки и свиньи, натренированные на поиск ценных грибов, таких как трюфели, чуют их на метровой глубине.

Обонятельные рецепторы могут быть разбросаны по всему телу или собраны в специальных обонятельных органах, причём один вариант не исключает другого. У позвоночных животных такие клетки сосредоточены в обонятельном эпителии, выстилающем носовую полость. Именно для этих целей нос и возник первоначально. Рыбы, в большинстве своём, дышат жабрами, а носом только нюхают. Змеи и ящерицы помимо носа чуют ещё и ртом.

Микроорганизмы (бактерии и простейшие) распознают химические вещества по тому же принципу, что и многоклеточные: посредством пронизывающих их стенку рецепторных белков. Примитивные многоклеточные животные в большинстве своём лишены особых нюхающих приспособлений, но некоторые черви имеют обонятельные ямки или улавливающие запах щупики. У наземных улиток органы обоняния располагаются на второй паре щупалец, а у водных — возле жабр (удобнее всего оценивать качество воды на «входе»).

Головоногие моллюски нюхают всеми своими щупальцами, но также и поверхностью тела. Насекомые и ракообразные обоняют антеннами (усиками). Причём у ракообразных полный набор усиков — две пары, а насекомые ограничились одной. Количество чувствительных элементов на усиках насекомых может быть огромным и достигать многих тысяч. Химические рецепторы паукообразных локализованы в особых микроскопических органах, рассеянных по всему телу, или сосредоточены в крошечных бугорках на лапках.

Примитивный ланцетник имеет лишь обонятельную ямку на переднем крае головы. У более продвинутых бесчелюстных уже появилась ноздря, ведущая в обособленный обонятельный мешок. Рыбы же обзавелись парой таких мешков, каждый из которых открывается наружу одной или, чаще, двумя ноздрями. В последнем случае вода проникает в носовую полость через переднее отверстие и, омывая её, выходит через заднее. Ноздри быстро плавающих рыб обычно небольшие, поскольку ток воды через них и так сильный.

Медлительные рыбы, в особенности донные обитатели, обладают крупными ноздрями, иногда даже вытянутыми в трубочку, как, например, у муреновых (Muraenidae). У двоякодышащих рыб задняя пара ноздрей ведёт не наружу, а внутрь — в ротовую полость, образуя так называемые внутренние ноздри. Именно таким путём воздух проникает в глотку, а затем в лёгкие, когда рыба перестаёт дышать жабрами. Так в ходе естественной истории нос получил ещё одно применение и стал частью дыхательной системы.

Когда сугубо наземные по своему происхождению млекопитающие вернулись в водную стихию, их обоняние, рассчитанное на обработку летучих соединений из воздуха, оказалось не готово к такому переходу и за ненадобностью сильно упростилось. Так, китообразные своим носом и не дышат, и не нюхают. Единственная ноздря находится у них не на рыле, а на темени, и запахи она не различает. Усатые киты (Mysticeti) сохранили свою обонятельную систему лишь в зачаточном состоянии. Зубатые же киты (Odontoceti) — дельфины, косатки, кашалоты — утратили её полностью, включая обонятельные нервы и связанную с ними зону мозга.

Роль обоняния в жизни животных важна и разнообразна. Многим оно помогает отыскивать пищу, особенно в условиях, при которых полагаться на зрение не приходится. Например, в мутной воде или темноте, в толще почвы, среди густой растительности или под корой. Очень тонкое обоняние у хищных рыб. Птицы в целом мало чувствительны к запахам, за исключением некоторых насекомоядных птиц и падальщиков. Как правило, по запаху находят пищу насекомые, у которых, кстати, химическое чувство особенно развито. Они улавливают в воздухе даже мизерную дозу вещества, в десятки раз меньшую, чем может ощутить наш порог чувствительности.

Знаменитые своими хищными наклонностями акулы и пираньи мгновенно реагируют на ничтожную концентрацию крови в воде (миллионные доли процента). Однако самые чуткие рыбы — это, пожалуй, угри. Достаточно одной молекуле вещества попасть в обонятельную полость, чтобы они его ощутили.

Отменным нюхом обладают птицы, разыскивающие корм под корой или в почве, такие как кулики и дятлы. Нелетающая птица киви из Новой Зеландии и вовсе добывает из земли лакомых дождевых червей, полагаясь исключительно на чуткость клюва. Интересно, что ноздри у неё смещены на самый кончик клюва, превращённый в своеобразный щуп. Более чуткий нюх приписывают лишь некоторым лесным американским грифам, питающимся падалью. Падальщики вообще славятся своим обонянием, что совсем неудивительно. Ведь разлагающаяся плоть издаёт сильный и резкий запах, который их привлекает. Вспомнить хотя бы гиену с её острым нюхом, несмотря на то, что в родстве она не с собаками, а с кошками.

Не меньшее место занимают запахи в общении животных — это так называемая химическая коммуникация. С помощью запаховых меток они заявляют права на свою территорию. Особые пахучие вещества — половые феромоны помогают найти пару. Самцы некоторых бабочек, к примеру, способны разыскать партнёршу по запаху на расстоянии десять километров. Посредством запаха передаётся сигнал тревоги, когда при стрессе выделяется особое летучее соединение. По запаху распознают родство или поразившую собрата болезнь. Вещества, выделяемые «царицей» общественных животных, подавляют развитие половой системы у остальных самок в колонии.

Вот лишь некоторые примеры тревожных химических сигналов. Повреждённая кожа своего собрата вызывает сильное беспокойство у стадных рыб, которые в ответ на это скучиваются. У пчёл в задней части брюшка есть особая насонова железа, вырабатывающая вещество тревоги и, как результат, агрессии — потому пчёлы и жалят обидчика «хором».

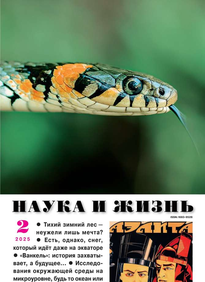

Запах раздавленного комара привлекает его кровососущих сородичей, ведь насекомое, по всей вероятности, было убито в ответ на укус, а значит, где-то поблизости есть потенциальная добыча. У многих наземных позвоночных с химической коммуникацией тесно связан особый якобсонов орган, расположенный в носовой полости и имеющий вид двух замкнутых с одного торца трубок. Рецепторы этой зоны участвуют в распознавании половых феромонов и других веществ, важных для общения. Но ящерицы и змеи используют свой крайне чувствительный якобсонов орган, открывающийся в ротовой полости, гораздо шире. С его помощью они улавливают запах, который не в силах распознать носом. А пробы воздуха змея берёт языком, потому и раздвоенным, что якобсонов орган парный. В верхней губе у змеи есть треугольная вырезка, позволяющая языку быстро высунуться и вернуться обратно.

Вкус, по сути, такое же химическое чувство, с той лишь разницей, что обоняние улавливает летающие в воздухе молекулы, а орган вкуса реагирует на растворы при непосредственном с ними контакте. Чтобы распробовать какой-либо сухой субстрат, нам надо сначала растворить его слюной.

Отрадно, что вкусовые рецепторы располагаются у нас во рту, на языке, а не на конечностях, как у некоторых насекомых. Когда муха чистит свои лапки, тщательно потирая их друг о друга, она приводит в готовность именно рецепторы вкуса. Пчёлы и осы тестируют вкус ещё и кончиками антенн. Поэтому, если вы наблюдаете пчёлку, опустившую свои усики в сироп или нектар, знайте — так она его пробует. Но всё же у основной массы козявок вкусовые рецепторы, как и должно, сидят на ротовых частях. Как и люди, насекомые различают четыре основных вкуса — горький, кислый, солёный и сладкий. Причём особо охочие до сахара бабочки распознают его в растворе с содержанием в тысячные доли процента. У птиц вкусовые сосочки находятся в ротовой полости, хотя и не там, где у нас, — не на языке, а под ним, на нёбе, в глотке. А для большинства водных обитателей вкус и запах, по-видимому, неразделимы.

В общем и целом органы обоняния в разных группах животных развивались по-своему. Однако их структурная единица — обонятельный рецептор — остаётся более или менее неизменной, демонстрируя, что удачное техническое решение может тиражироваться в природе бесконечное число раз множеством способов.